Daran krankt Europa

Reiche leben gesünder und länger als Arme. Diese Ungerechtigkeit wächst in ganz Europa. Gegenstrategien sind nicht in Sicht.

Die Kluft wächst

Was haben ein Arbeiter in einer finnischen Fischfabrik, eine deutsche Krankenschwester und ein Busfahrer in Portugal gemeinsam? Sie alle werden – statistisch betrachtet – früher sterben und häufiger krank als ihre beruflich und finanziell besser gestellten Landsleute.Dieses Ungleichgewicht hat sich europaweit seit den 1970ern bis heute verschärft. Dabei geht es nicht um ein paar Monate mehr Leben, sondern um Jahre. In den 1970ern starben in England Männer aus benachteiligten Schichten fünfeinhalb Jahre früher als „Oberschichtsmänner“. Zwanzig Jahre später waren es schon neuneinhalb Jahre. Daten aus Deutschland weisen auf den gleichen Trend hin. „Wenn wir so weiter machen wie bisher, wird sich die Kluft nicht verringern“, ist sich Prof. Michael Marmot sicher. Der Sozialforscher aus London ist einer der führenden Experten auf dem Gebiet der gesundheitlichen Chancengleichheit in Europa und leitet eine Kommission der Weltgesundheitsorganisation zum Thema (siehe Interview).

Die Ungleichheit teilt dabei nicht nur ganz oben von ganz unten, sondern zieht sich wie ein Webfaden durch alle Schichten der Gesellschaft. So lebt etwa laut den Daten einer aktuellen Studie der Hans Böckler-Stiftung ein Beamter im höheren Dienst nach der Berentung bis zu fünf Jahre länger als sein Kollege aus dem einfachen Dienst. „Zwischen der untersten und obersten Einkommensschicht in Deutschland klafft eine Lücke in der Lebenserwartung von bis zu zehn Jahren“, berichtet Prof. Rolf Rosenbrock vom Wissenschaftszentrum für Sozialforschung in Berlin. „Das ist eine so unbequeme Wahrheit, dass sie von Politik und Medien allzu gerne verdrängt wird.“

Europa: vereint in Ungleichheit

Während sich andere Länder in Europa, allen voran England, seit längerem Gedanken machen, wie sich die Ungleichheit verringern lassen könnte, passiert in Deutschland wenig. Es mangelt schon an den Grundlagen. Im Gegensatz zu den meisten anderen europäischen Ländern fehlt in Deutschland zu ein zentrales Register, in dem Angaben zu Beruf und Todesursache zusammengeführt werden. „Deutschland scheut sich aufgrund seiner Geschichte, die notwendigen Daten zentral zu sammeln“, sagt Prof. Michael Marmot. So müssen sich deutsche Studien auf Stichproben verlassen. Die wichtigste Datengrundlage ist dabei der Mikrozensus, eine Befragung von knapp 400.000 zufällig ausgewählten Haushalten. Hinzu kommen vereinzelte Untersuchungen der Kranken- und Rentenkassen und eine seit 1984 regelmäßig durchgeführte Umfrage des Deutschen Wirtschaftsforschungsinstituts, das so genannte sozio-ökonomische Panel (SOEP).

.jpg)

Schlägt auf die Seele: harte Arbeit, wenig Geld, wenig Anerkennung

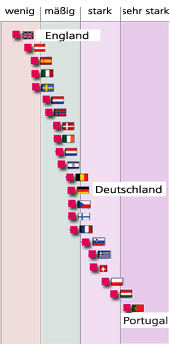

In internationalen Vergleichen fällt Deutschland denn auch vor allem durch die Datenlücke auf: „Daten nicht vorhanden“, heißt es in der aktuellsten Vergleichsstudie zum Zusammenhang zwischen Sterberate und Ausbildung in west- und osteuropäischen Ländern. Wenn Deutschland Angaben beisteuern kann, zeigt der Vergleich mit Europa jedoch durchgängig: Wir heben uns weder positiv noch negativ vom Rest Europas ab. Der Riss zwischen der Gesundheit oben und unten zieht sich durch ganz Europa.

KeinVorbild aus dem Norden

Pipi Langstrumpf hatte trotz belastender familiärer Ausgangslage sicher alles, was sich Gesundheitsexperten wünschen: eine Kindheit ohne finanzielle Not, freien Zugang zur Gesundheitsversorgung und Aussicht auf einen gesicherten Lebensabend. Trotzdem dürfte sie ihre Mittelschichtsfreunde Tommy und Annika nicht überleben. Denn Schweden weist wie auch die anderen Länder des Nordens keine geringere soziale Ungleichheiten in der Gesundheit auf als der Rest Westeuropas. Je nachdem welcher Aspekt – Einkommen, Ausbildung, Arbeit – in den Analysen betrachtet wird, liegt mal das eine, mal das andere Land vorne. In einem Vergleich von 22 Ländern über den Einfluss der Ausbildung auf die selbst eingeschätzte Gesundheit steht Deutschland beispielsweise an 13. Stelle. Besser als Deutschland schneiden England, Österreich und Holland ab. Nach dieser Studie, die der Hamburger Gesundheitsexperte Prof. Olaf von dem Knesebeck durchgeführt hat, sind Frauen mit geringer Ausbildung doppelt so häufig gesundheitlich belastet wie besser Gebildete. Bei Männern erhöht sich der Wert um das Eineinhalbfache.Auch ein Blick auf die Sterblichkeit zeigt kein eindeutiges europäisches Muster. In einem Neun-Länder Vergleich ist das gesundheitliche Ungleichgewicht in Norwegen und Finnland besonders groß; eher klein dagegen in Frankreich und Spanien.

Im Gegensatz zum Vergleich der Schulsysteme durch PISA, gibt es also keine Studie, die uns eindeutig sagt, welchen Platz wir auf der Skala „gesundheitliche Ungleichheit“ einnehmen. Da es auch keinen ersten Platz unter den europäischen Ländern gibt, fehlt ein Vorbild-Land, dem es andere nachmachen könnten. „Es ist zwar wichtig, ein Gesundheitssystem zu haben, das gleiche Zugangschancen für alle bietet. Das reicht aber lange nicht aus, um Ungleichheiten in der Gesundheit zwischen den sozialen Schichten aufzuheben“, betont von dem Knesebeck. Denn außer materiellen Faktoren, wozu auch der Zugang zur gesundheitlichen Versorgung zählt, spielen weitere Aspekte eine Rolle.

Ende eines Sozial-Traums

"In den modernen westlichen Ländern nimmt der Zusammenhang zwischen sozialer Klasse und der Häufigkeiten von Erkrankungen sicherlich ab; vermutlich existiert er schon gar nicht mehr". Diese Aussage stammt von dem US-amerikanischen Soziologen Charles Kadushin, aus dem Jahr 1964. Tatsächlich dachte man bis in die 70er Jahre, dass es keine sozial bedingte Ungleichheit hinsichtlich des Gesundheitsstatus mehr gibt. Eine berühmter Untersuchung aus England, der Black-Report, räumte in den 80er Jahren gründlich mit dieser Vorstellung auf. Es besteht eine deutliche Beziehung zwischen sozioökonomischem Status – sprich Bildung, Beruf, Einkommen – und der Gesundheit. Seither sind Gesundheitswissenschaftler auf der Suche nach Einflussfaktoren auf das Ungleichgewicht. Liegt es an der sozialen Ausprägung des Staates, den schlechteren Wohn- und Arbeitsbedingungen der ärmeren Bevölkerungsschichten, der mangelnden Bildung, dem Rauchen, Trinken und Bewegungsmangel, oder spielen psychosoziale Faktoren wie Hektik und geringe Gestaltungsmöglichkeiten am Arbeitsplatz eine Rolle? "Es gibt nicht den einen Faktor, der alles erklärt", antwortet Prof. Michael Marmot. "Viele Studiendaten zeigen, dass es sich um eine Ansammlung von Nachteilen handelt, die sich angefangen vom Fötus über die Kindheit und Jugend über das ganze Leben hinweg anhäufen."

Gebildete Raucherinnen, reiche Trinker

Einen Zusammenhang, der einen wichtigen Einfluss auf das Ungleichgewicht hat, sind die unterschiedlichen Rauchgewohnheiten zwischen den sozialen Schichten. Doch das Bild vom rauchenden Bauarbeiter und der apfelschnitzessenden Managerin entspricht nicht der europäischen Wahrheit. Zwar rauchen Menschen unterer sozialer Schichten in Norwegen, Dänemark, England und auch Deutschland mehr, in Italien und Spanien bestehen jedoch keine Unterschiede – Ober- und Unterschicht rauchen gleich viel. Es gibt sogar eine umgekehrte Beziehung: Höher ausgebildete Frauen mittleren Alters rauchen häufiger als Frauen mit geringerer Ausbildung.Rauchen erklärt einen Teil der Ungleichheit. Allerdings ist auch der Griff zum Glimmstängel oft nur Ausdruck ungünstiger Lebensbedingungen „Um es den Menschen leichter zu machen, sich gesundheitsförderlich zu verhalten, muss man auch ihre Lebensbedingungen mitbeeinflussen. Das ist allerdings ein weitaus komplizierterer Ansatz, als wenn der Arzt sagt: Hören sie mit dem Rauchen auf“, räumt Olaf von dem Knesebeck ein.

Zigaretten und Alkohol – damit lässt sich die gesundheitliche Ungleichheit immer weniger erklären.

Ähnliches wie für das Rauchen gilt übrigens auch für das Trinken. Keine soziale Schicht ist vor dem übermäßigen Alkoholkonsum gefeit. In Deutschland trifft es alle Klassen; in Schweden sind gar die Reichen häufiger alkoholabhängig. "Die Unterschiede im Verhalten erklären wesentlich weniger als die Hälfte der gesundheitlichen Ungleichheit", betont Rolf Rosenbrock. Wissenschaftler vermuten, dass der Einfluss der verhaltensbedingten Einflüsse wie Rauchen, Trinken und Bewegungsmangel auf die gesundheitliche Ungleichheit abnehmen. Ein Einfluss, dem immer mehr Bedeutung zukommt, sind die Bedingungen am Arbeitsplatz.

Hohe Tiere bleiben (noch) gesund

In allen Ländern sind Arbeiter mit körperlicher Tätigkeit stärker von der Ungleichheit betroffen als Kopfarbeiter im Büro. Ein wichtiger Hintergrund dafür sind die Arbeitsbedingungen, wie sie bis Ende der 1980er üblich waren; etwa das Arbeiten mit krebserregendem Asbest und Lacken. Die Zahl der klassischen Fabrikarbeitsplätze schrumpft jedoch in ganz Europa. Alle fünf Jahre gibt es in Deutschland eine Million weniger „Männer im Blaumann“. Das heißt, dass auch die gesundheitsschädigenden Einflüsse von körperlich harter Arbeit, Unfällen am Arbeitsplatz und Arbeiten mit gefährlichen Stoffen abnehmen. Das heißt jedoch nicht, dass am Arbeitsplatz weniger Gefahren drohen. Sie kommen jetzt nur aus einer anderen Richtung und treffen andere Berufe. Statt unter körperlichem leiden immer mehr Menschen unter psychischem Stress. "Arbeitsstress macht mich krank", dieser Aussage stimmt jeder vierte deutsche Arbeiter zu. Damit liegt Deutschland in westeuropäischen Durchschnitt. Deutlich stärker gestresst fühlen sich beispielsweisen die Finnen und Schweden. Der Wuppertaler Forscher Hans-Martin Hasselhorn hat sich 2004 angeschaut, welche Berufsgruppe in Deutschland am meisten unter der Arbeit leidet und über Müdigkeit, Kopfschmerzen, Magenproblemen und Depressionen klagt. "Die Ergebnisse stellen das, was wir bisher bei anderen Erkrankungen und Symptomen gefunden haben, auf den Kopf", erklärt Prof. Richard Peter, Medizinsoziologe der Universität Ulm. Am wenigsten betroffen sind demnach ungelernte Arbeiter. Am stärksten leiden Frauen in leitenden Positionen und Beamtinnen. Vor allem Lehrerinnen zerrt der Job an den Nerven.

Unter Arbeitsstress leiden vor allem Lehrerinnen und Frauen in leitenden Positionen.

Während die negativen Einflüsse von physischen und chemischen Gefahren am Arbeitsplatz relativ gut erforscht sind, gibt es in Deutschland erst wenige Untersuchungen, die sich mit den psychischen und sozialen Gefahren bei der Arbeit beschäftigen. Doch sie zeigen einhellig: Wer ständig das Gefühl hat, mehr Energie in den Job hineinzubuttern als an Belohnung und Anerkennung herauskommt, nimmt Schaden an Körper und Seele. Je nach Studie erhöht sich dadurch das Risiko für eine koronare Herzkrankheit um das Eineinhalb bis Sechsfache. Dieses Ungleichgewicht kann den Busfahrer ebenso treffen wie den Manager. So leiden etwa Mitarbeiter im mittleren Management sechsmal häufiger unter Bluthochdruck, wenn sie das Gefühl haben, ihre Anstrengung bleibt unbelohnt.Studien aus anderen Ländern haben zudem gezeigt: Gesünder lebt, wer seine Arbeit mitgestaltet. Je mehr Einfluss ein Arbeitnehmer darauf hat, wie er wann, was erledigen kann, umso besser steht es um seine Gesundheit.

Benachteiligt durch Geburt

Der Einfluss der Arbeitsbedingungen auf das gesundheitliche Ungleichgewicht ist stark und wirkt auch noch Jahre nach Ende des Arbeitsverhältnisses nach. Ein weiter wichtiger Aspekt tritt jedoch mit jedem neuen Studienergebnis weiter in den Vordergrund: Herkunft und Erziehung.

Eines der bislang größten Studienprogramme die „Social Variations in health expectancy (Soziale Unterschiede in der Gesundheitserwartung)“ der Europäischen Wissenschaftsstiftung findet einen besonders deutlichen Zusammenhang: Ungleichheit in der Gesundheit werden sehr stark durch das Umfeld in der Kindheit bestimmt. Benachteiligte Kinder werden kränkere Erwachsene. Aus dem reichsten Datenfundus in diesem Zusammenhang können die Engländer schöpfen. Seit 1946 verfolgen sie systematisch die Gesundheit von Menschen, die innerhalb einer bestimmten Woche geboren wurden. Drei große Studien mit jeweils rund 17.000 Teilnehmern sind bislang auf den Weg gebracht. Die letzte Auswertung ergab, dass die Babys, die 1946 in armen Verhältnissen aufwuchsen, auch mit 53 Jahren gesundheitlich schlechter gestellt waren als Kinder aus wohlhabendem Hause. Diese Beziehung bleibt auch dann noch bestehen, wenn die soziale Stellung im Erwachsenenalter herausgerechnet wird. Sag mir, wer dein Vater war, und ich sag dir wie gesund du bist.

Was tun?

Die Frage nach den Handlungsempfehlungen, um die Ungerechtigkeit zu überwinden, birgt politischen Sprengstoff. In einem kürzlich erschienenen Leitartikel in einer der wichtigsten internationalen Fachzeitschriften, dem New England Journal of Medicine, zieht die Gesundheitsexpertin Lisa Berkman das Fazit: medizinische Interventionen im klassischen Sinn helfen wenig. Gefragt sind Strategien, die darauf abzielen, die sozialen Ungerechtigkeiten zu verändern. Dazu zählen eine bessere Verteilung der Einkommen, mehr und frühere Bildung und ein verbesserter Zugang zur Gesundheitsversorgung. Alles Eckpunkte, mit denen sich Deutschland in den letzten Jahren nicht positiv hervorgetan hat. „Die Einkommensungleichheit nimmt in Deutschland wesentlich stärker zu als in anderen westlichen Industriestaaten“, konstatiert Rolf Rosenbrock. Seit den PISA-Studien ist bekannt, dass die Herkunft in Deutschland im Vergleich zu anderen Nationen besonders stark über Bildungschancen entscheidet. Beispiele für eine Zwei-Klassen-Medizin, in der Privatversicherte bevorzugt behandelt werden, sorgen seit einiger Zeit für Aufregung. Der international renommierte Gesundheitsforscher Johan Mackenbach von der Erasmus Universität warnt. „Wenn Gesundheitsleistungen gekappt werden, trifft es vor allem die benachteiligten Schichten.“Mit verschiedenen Programmen versucht die Bundesregierung gegen den Trend anzukämpfen. Dazu zählen etwa die Förderung der Kindergesundheit, der nationale Aktionsplan für ein kindergerechtes Deutschland oder die Empfehlungen, die im Zusammenhang mit dem dritten Armuts- und Reichtumsbericht ausgesprochen wurden.

„Nur wenn dahinter ein echter gemeinsamer politischer Wille auf Bund-, Landes- und Kommunalebene steht, kommt mehr dabei heraus, als gegen den Wind zu pusten,“ meint Rolf Rosenbrock. Wie schwer sich allerdings die Bundesregierung tut, die Gesundheitsförderung parteienübergreifend umzusetzen, zeigte der letzte Versuch, ein Gesundheitspräventionsgesetz zu verabschieden. Im März 2008 wurde eine entsprechende Gesetzesvorlage erneut abgeschmettert, das Gesetz zu den Akten gelegt.Grund zu "absolutem Pessimismus" ist aber laut von dem Knesebeck nicht geboten: "Wenn wir den Kopf jetzt nicht in den Sand stecken, und das Problem auf verschiedenen Ebenen angehen, können die gesundheitlichen Ungleichheiten verringert werden." Das gelingt laut Johan Mackenbach nicht übermorgen, aber "vielleicht in zehn bis zwanzig Jahren".

"Gebt den Menschen mehr Kontrolle"

Interview mit Prof. Michael Marmot, Prof. für Epidemiologie und Öffentliche Gesundheit am University College in London und Leiter der Kommission "Soziale Einflüsse auf die Gesundheit" der Weltgesundheitsorganisation, WHO.

Menschen aus benachteiligten Schichten haben gesundheitlich schlechtere Karten – europaweit. Warum?

Es gibt nicht nur einen bestimmenden Faktor, sondern einen ganzen Komplex aus Faktoren. Die Benachteiligung fängt im Mutterleib an und summiert sich im Laufe des Lebens zu einer stetig wachsenden Benachteiligung. Wir sollten der Gefahr widerstehen, uns nur auf wenige Einflüsse zu konzentrieren. Viele greifen zum Beispiel heraus, dass Menschen aus benachteiligten Schichten häufiger rauchen und ungesünder essen. Sicher ist das ein wichtiger Grund für die gesundheitliche Ungleichheit, aber wir müssen uns auch fragen, warum rauchen diese Menschen denn mehr und essen schlechter?

An welchem Punkt könnte eine Veränderung ansetzen?

Aus Studien wissen wir, dass Menschen, die das Gefühl haben, ihr Leben und ihre Arbeit selbst zu kontrollieren, gesundheitsbewusster leben als Menschen, denen dieses Gefühl fehlt. Gibt man den Menschen mehr Kontrolle über ihre eigene Arbeit, werden sie seltener krank und fehlen auch seltener bei der Arbeit. Arbeitgeber sollten sich also nicht nur fragen, wie mache ich die Arbeit produktiver, sondern auch: Wie gebe ich meinen Arbeitern das Gefühl, die Arbeit mitzubestimmen? Gebt den Menschen mehr Kontrolle über ihr Leben, und sie werden sich für eine gesündere Lebensführung entscheiden. Die Chance auf Erfolg dieser Maßnahme ist in jedem Fall höher, als wenn man den Finger hebt und sagt: Raucht und esst nicht so viel!

Noch gibt es keine systematischen Programme, um die Angleichung voranzutreiben. Was muss geschehen?

Im Moment sehen wir einen problematischen Trend. Die Einkommensungleichheit wächst und die Möglichkeit zum sozialen Aufstieg schwindet. Inwieweit jemand von einer Ausbildung profitiert, hängt davon ab, welche Ausbildung seine Eltern genossen haben. Der Einzelne kann daran wenig ändern. Ein politischer Wechsel ist nötig. Voraussetzung dafür ist eine breite öffentliche Debatte über das Thema. Durch Forschungsergebnisse wissen wir ja, wo wir ansetzen müssen, etwa bei der frühen Bildung und den Wohn- und Arbeitsbedingungen. Nun sind die einzelnen Länder, Kommunen und Regionen aufgefordert, die Erkenntnisse in der Praxis umzusetzen.

Prof. Marmot, vielen Dank für das Interview.

Den Beitrag und das Interview mit Prof. Michael Marmot finden Sie auch in Englisch unter www.inword.de.

Der Beitrag erschien in leicht gekürzter und veränderter Form in der Apotheken Umschau , Ausgabe Januar A 2009.