Knoten im Kopf

Wenn es nach den Pop-Stars der Neuroforschung geht, stehen wir an der Schwelle einer Revolution. Sebastian Seung und Kollegen wollen die eine Billiarde Verknüpfungen der Nervenzellen im Gehirn kartieren. Nur so, sagt Seung vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge, könnten wir erkennen, wie unser Gehirn ticke, und seine Besonderheiten wie etwa Schizophrenie verstehen.

Diese dreidimensionale Landkarte der Verknüpfungen, Konnektom genannt, ist ein noch ambitionierteres Projekt als die Entschlüsselung des Genoms. Doch nicht alle Forscher stehen dem «nächsten grossen Ding» in den Neurowissenschaften so enthusiastisch gegenüber. Was hätten wir davon, uns mit den Details der Verknüpfungen zu beschäftigen, wenn sie uns doch keine Informationen über die Funktion der Nervenzellen liefern könnten, fragt etwa Tony Movshon von der New York University, einer der Gegenspieler Seungs.

Halb bis zum Mond

Unser Gehirn beherbergt geschätzte 100 Milliarden Nervenzellen, Neuronen genannt, und jedes Neuron hat Verbindung zu rund 1000 Schwesterneuronen. Diese sind meist direkte Nachbarn, doch mitunter auch Bewohner anderer «Hirn-Stadtteile». Würde man dieses dreidimensionale Netzwerk unter unserer Schädeldecke entwirren und eine Nervenzelle an die andere knüpfen, käme unser Gehirn halb bis zum Mond. Forscher denken an eine Entschlüsselung, weil inzwischen Technik bereitsteht, diese Strassenkarte des Gehirns – oder kleinste Stückchen davon – in halbwegs sinnvoller Zeit zu vermessen. Welcher Computer die zu erwartenden Daten berechnen soll, ist eine noch ungelöste Frage. Doch die Konnektomforscher kämpfen mit weiteren Hürden: der Flüchtigkeit des Konnektoms, einem Skalenproblem – und der Frage nach dem Sinn der Entschlüsselung.

Kein Gehirn gleicht dem anderen. Selbst das Nervensystem des ein Millimeter grossen Fadenwurms C. elegans – es besteht aus 302 Zellen und 7000 Verknüpfungen – variiert von Wurm zu Wurm. Im Säugetiergehirn sind ein Teil der kleineren Strukturen wie die Synapsen (Kontaktstellen zwischen den Neuronen) und die zarten Verästelungen der Nervenzellen auch ohne äussere Reize in ständigem Werden und Vergehen begriffen. Jedes Konnektom, das per Mikroskop rekonstruiert werde, erklärt Olaf Sporns von der Indiana University, präsentiere dem Betrachter daher nur einen Schnappschuss der Mikroarchitektur des Nervensystems. Er und Patric Hagmann von der Uniklinik in Lausanne prägten 2005 unabhängig voneinander den Begriff Konnektom.

In seinem 2012 auf Englisch erschienenen Buch «Die Entdeckung des menschlichen Konnektoms» betont Sporns eine weitere Schwierigkeit: das Multiskalenproblem. Im Gehirn existieren verschiedene Auflösungen des Konnektoms, die zehn bis fünfzehn Grössenordnungen auseinander liegen. Auf der Mikroskala erkennen Hightech-Mikroskope einzelne Neuronen und die rund ein Tausendstelmillimeter kleinen Synapsen. Auf der mittleren Skala befinden sich Gruppen von Tausenden von Nervenzellen und ihre sich über Millimeter erstreckenden Schaltkreise. Auf der Makroskala verlaufen ganze Bündel aus Hunderttausenden von Neuronenfortsätzen. Dazu zählt beispielsweise das Corpus callosum, eine aus 200 Millionen Fortsätzen bestehende, mehrere Zentimeter lange Verbindung zwischen den Gehirnhälften.

Vielfarbiges Kunstwerk

Sporns nimmt das Makrokonnektom des Menschen mithilfe der Diffusions-Tensor-Bildgebung ins Visier, einer spezialisierten Magnetresonanztomografie (MRT). Sie misst die Diffusionsbewegung der Wassermoleküle entlang von Neuronenbündeln. Durch Computerberechnungen erhalten die Forscher eine Projektion dieser Bündel durch das Gehirn. Neuronen oder Synapsen lassen sich so allerdings nicht erkennen. Die entstandenen Bilder erinnern an ein gewebtes vielfarbiges Kunstwerk aus Millionen Fäden. Auf dieser Ebene der Auflösung, so Sporns, sei das Konnektom vermutlich über Tage hinweg stabil.

Nicht nur zwischen den Skalen liegen Welten, auch zwischen den Menschen, die sich ihnen widmen. Unglücklicherweise würden die auf unterschiedlichen Skalen gewonnenen Erkenntnisse noch nicht ineinander integriert, bedauert Sporns. Die Wissenschafter der Mikro- und Makroskale beschäftigen ganz andere Probleme. Während Sporns mit der allzu groben Auflösung seiner Bilder ringt, kämpfen Erforscher des Mikrokonnektoms wie etwa Moritz Helmstaedter vom Max-Planck-Institut für Neurobiologie in Martinsried mit der Überfülle an Daten.

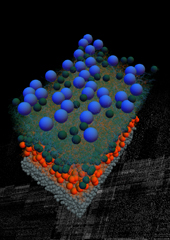

Vorbei an vier grünen Baumpythons, die in einem Terrarium dösen, geht es in den ersten Stock zu Helmstaedters Büro. Acht Computer, zwölf Bildschirme und eine Kühlung sorgen für ein konstantes Brummen. Im Regal steht eine leere Flasche Charles-Bach-Champagner. Die Arbeitsgruppe hatte Grund zu feiern. Im August zierte Helmstaedters Arbeit das Titelbild des Fachmagazins «Nature». Es zeigt 112 der 579 724 von Helmstaedter und seinem Team gefundenen Kontakte in der Netzhaut eines Mausgehirns. An der Studie war gleich eine ganze Crew wegweisender Neuroforscher beteiligt, darunter auch Seung. Die Wissenschafter zerlegten das ein Zehntelmillimeter grosse Stückchen Netzhaut in hauchfeine Scheibchen und nahmen sie per Elektronenmikroskop auf. Eine Aufgabe, die nach wenigen Wochen erledigt war. Die digitale Rekonstruktion der Daten beschäftigte das Team vier Jahre. Um die Wege der Neuronen zu verfolgen, entwickelten die Forscher Computerprogramme. Bei kniffligen Abzweigungen mussten jedoch Menschen helfen. Studenten sichteten insgesamt 20 000 Stunden lang den neuronalen Kabelsalat. Das Ergebnis ist ein Konnektom mit 950 Nervenzellen, drei Mal grösser als alle bisher untersuchten Nervengeflechte und erstmals das eines Säugetiers. Bei ihrem «Entdeckerspiel im Nervengewirr», wie Helmstaedter es nennt, fanden die Forscher neue Zelltypen und Verknüpfungsmuster.

Lohnt sich das?

Das sandkorngrosse Stück Netzhaut soll demnächst durch ein Stück Grosshirnrinde der Maus ersetzt werden. Das Spiel erreicht den nächsten Level. Doch allein in einem Kubikmillimeter Säugetiergehirn stecken vier Kilometer Fortsätze von Neuronen und 700 Millionen Synapsen. Auf 1,6 Petabyte schätzen Experten die Datenausbeute aus solch einem Hirnwürfel. Mit der Datenspeicherung wären 3000 handelsübliche Notebooks belegt. Manche Kollegen bezweifeln, dass die Rekonstruktionsarbeit zu bewältigen ist. Das sei genau die Art Herausforderung, die ihnen gefalle, entgegnet Helmstaedter. Einen Teil der Datenarbeit will er in Zukunft per Computerspiel an spielfreudige Computernutzer auslagern – Crowdsourcing im Dienste der Wissenschaft.

Ob es sich lohnt und wo die Reise hingeht, ist umstritten. Einerseits verkörpert Seung den optimistischen Verkünder der neuen Forschungsrichtung. Sobald das menschliche Konnektom entschlüsselt sei, schreibt Seung in seinem in diesem Jahr auf Deutsch erschienenen Buch «Das Konnektom», könnten die Neurowissenschaften eine entscheidende Rolle bei unserem Bemühen spielen, psychische Krankheiten und Hirnverletzungen zu heilen und zu besseren Menschen zu werden. Seinen Internet-Vortrag «Ich bin mein Konnektom» klickten über 600 000 Menschen an. Er stimmt darin gemeinsam mit den Zuschauern einen Sprechgesang an: «Ich bin mehr als mein Genom. Ich bin mein Konnektom.»

«Brute-Force»-Methode

Andererseits zweifeln Neurowissenschafter, ob die Konnektomik überhaupt sinnvoll ist. Aus der Sicht von Movshon ist sie nicht der richtige Ansatz, um unser Wissen über das Gehirn voranzubringen. Um zu verstehen, was ein Schaltkreis im Gehirn mache, reiche es nicht aus, seine Verschaltungen zu kennen, man müsse wissen, welches Signal dort verarbeitet werde und wie Informationen codiert würden. Ein Signal wird zudem von einer Reihe von Faktoren in der Umgebung der Nervenzellen beeinflusst. Die Konnektomisten, berichtet Kevan Martin vom Institut für Neuroinformatik an der ETH und Universität Zürich, gingen nach der «Brute-Force»-Methode vor. Sie nähmen das gesamte System auseinander, beschrieben jede Verknüpfung und hofften dann, dass sie – wie durch ein Wunder – die Funktionen verstünden. Dieser «Von unten nach oben»-Ansatz sei problematisch und zudem teuer. Es müsse erlaubt sein, zu fragen, so Movshon, ob es nicht bessere Wege gäbe, unsere Ressourcen einzusetzen.

Dass Theorien und Funktionen wichtig sind, bestreiten Sporns und Helmstaedter nicht. Wir sollten alle Ansätze, das Gehirn zu verstehen, parallel verfolgen, erklärt Sporns. Helmstaedter ergänzt, dass das Wissen um die Struktur des Konnektoms einen grossen Vorteil biete, denn es mache auf einen Schlag – und das sei nun gezeigt worden – viele alternative Interpretationen unmöglich. Das Konnektom sei sicher nicht die Antwort auf alle Fragen der Neurowissenschaften, betont Sporns, aber ein Weg, neue Fragen zu generieren.

«Die Neurowissenschaften stecken in einer Sackgasse»

Interview mit Sebastian Seung vom MIT in Cambridge, USA.

Sebastian Seung, Ihren Internet-Vortrag «Ich bin mein Konnektom» schauten Hunderttausende. Was interessiert die Menschen am Konnektom?

Die Menschen wissen, dass wir das Gehirn nicht verstehen. Daher klingt die Vorstellung einer hochaufgelösten Karte der Verknüpfungen im Gehirn faszinierend. Es ist jedoch schwer zu verstehen, was das Konnektom wirklich ist. Daher habe ich das Buch («Das Konnektom») geschrieben. Ich wollte die Menschen mit auf eine Reise nehmen, damit sie verstehen, was Neurowissenschaften sind und was gerade an der vordersten Front der Forschung passiert.

Das Buch richtet sich aber auch an Kollegen. Was nehmen die daraus mit?

Die Neurowissenschaften stecken in einer Sackgasse und viele meiner Kollegen haben keine Vorstellung, was es bedeutet, das Gehirn zu verstehen. Gehirnforschung erinnert mich an einen Naturforscher im 19. Jahrhundert, der in ferne Welten reist und die wunderbare Vielfalt der Arten dokumentiert, aber versagt, zu erklären, wie das Lebendige funktioniert. Wir müssen eine neue Richtung einschlagen und ich bin derart überzeugt davon, dass ich meine Ideen dazu in einem Buch ausgebreitet habe.

Warum steckt die Forschung in einer Sackgasse?

Ein Beispiel: 1956 schlugen Werner Reichardt und Bernhard Hassenstein eine Theorie vor, wie das Insektengehirn Bewegung erkennt. Doch jahrzehntelang konnte niemand die Theorie überprüfen. Das verdeutlicht das Missverhältnis zwischen dem, was die Neurowissenschaften leisten, und dem, was die Öffentlichkeit von ihnen erwartet. Wir sollen Autismus und Schizophrenie heilen, verstehen aber nicht einmal, wie Neuronen im Fliegengehirn durch einen Bewegungsreiz aktiviert werden. Unser Forschungsgebiet hat eine Kultur entwickelt, die sich so an das Versagen gewöhnt hat, dass wir nicht erkennen, dass wir versagen. Die Konnektomik und andere neue Technologien wie die Genomik schreiten so voran, dass sie uns einen Weg aus der Sackgasse zeigen.

Bei der Lösung welcher Rätsel kann uns das Wissen um das Konnektom helfen?

Mehrere zentrale Fragen sind offen. Wie nehmen wir Objekte und Bewegungen wahr? Wir sind gerade dabei, das zu verstehen. Die andere Frage, was geschieht, wenn wir eine Erinnerung formen, ist überraschend schwer zu beantworten. Es gibt dazu Theorien. Wir wollen aber sehen, wie sich bei der Gedächtnisbildung die Verknüpfungsmuster im Gehirn ändern. Die dritte und schwierigste Frage betrifft mentale Störungen. Können wir die Pathologie psychiatrischer Erkrankungen wie Schizophrenie oder Autismus aufdecken?

Kritiker sagen, der Konnektomik fehle eine Theorie, sie sei daher ein falscher Ansatz.

Das Gegenargument dazu liefert das Humangenom-Projekt. Wir brauchten keine spezielle Theorie, um das Genom zu entschlüsseln. Nun nutzt es jeder Biowissenschafter, und die Gentherapie steht in den Startlöchern. Das wird auch für das Konnektom gelten. Es wird so viele Informationen liefern, dass jeder Neurowissenschafter darüber Bescheid wissen will. Die philosophische Debatte über die Bedeutung der Konnektomik ist vorbei, denn nun liegen die ersten konkreten Erfolge vor.

Der Beitrag erschien im September 2013 in leicht veränderter Form in der Neuen Zürcher Zeitung.